La transition vers les énergies renouvelables représente une étape majeure dans l'évolution de nos sociétés. Face aux défis climatiques actuels, ces sources d'énergie naturelles offrent des solutions prometteuses pour réduire notre impact environnemental. Avec seulement 19,3% de la consommation finale brute d'énergie en France, les énergies renouvelables ont encore un grand potentiel de développement.

Les différentes sources d'énergies renouvelables

Les énergies renouvelables se caractérisent par leur capacité à se régénérer naturellement. Ces ressources inépuisables à l'échelle humaine se présentent sous diverses formes, chacune ayant ses spécificités techniques et ses applications.

L'énergie solaire et éolienne dans notre quotidien

L'énergie solaire connaît une forte expansion dans le secteur résidentiel grâce aux panneaux photovoltaïques. L'énergie éolienne affiche une empreinte carbone remarquable avec seulement 11g de CO2 par kWh produit, contre 820g pour le charbon. Ces deux sources d'énergie permettent aux particuliers de participer activement à la transition énergétique.

La biomasse et l'hydroélectricité comme alternatives durables

La biomasse, principalement issue du bois, constitue une alternative aux énergies fossiles. Bien qu'elle émette des gaz à effet de serre, son impact reste nettement inférieur aux énergies traditionnelles. L'hydroélectricité, quant à elle, représente une source stable et fiable d'énergie renouvelable, comme le démontre l'exemple de la Norvège qui l'utilise massivement.

Les bénéfices environnementaux des énergies renouvelables

L'utilisation des énergies renouvelables représente une avancée majeure dans la transition écologique. Ces sources d'énergie naturelles et inépuisables constituent une alternative aux énergies fossiles traditionnelles. Actuellement, elles représentent 19,3% de la consommation finale brute d'énergie en France, montrant un potentiel significatif de développement.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

Les énergies renouvelables montrent une performance remarquable en matière d'émissions. À titre d'exemple, la production d'1 kWh d'électricité éolienne génère seulement 11g de CO2, contre 820g pour le charbon. Cette différence notable illustre l'impact positif des énergies vertes sur l'environnement. Les installations éoliennes terrestres affichent une empreinte carbone de 12,7g CO2/kWh, tandis que les installations offshore atteignent 14,8g CO2/kWh, des valeurs nettement inférieures aux énergies traditionnelles.

Préservation des ressources naturelles

Les énergies renouvelables s'appuient sur des ressources naturelles inépuisables à l'échelle humaine. Cette caractéristique les distingue des énergies fossiles, dont les réserves s'amenuisent. Les estimations indiquent que les réserves de pétrole pourraient s'épuiser dans environ 50 ans au rythme actuel de consommation. La diversité des sources renouvelables – solaire, éolien, géothermie – permet une adaptation aux spécificités de chaque territoire et garantit une production énergétique respectueuse de l'environnement.

Les défis techniques et économiques

L'adoption des énergies renouvelables représente une avancée majeure dans la transition écologique. Ces sources d'énergie propres, comme le solaire, l'éolien ou la géothermie, offrent des alternatives aux énergies fossiles. Leur déploiement fait face à des enjeux techniques et financiers qu'il est nécessaire d'examiner.

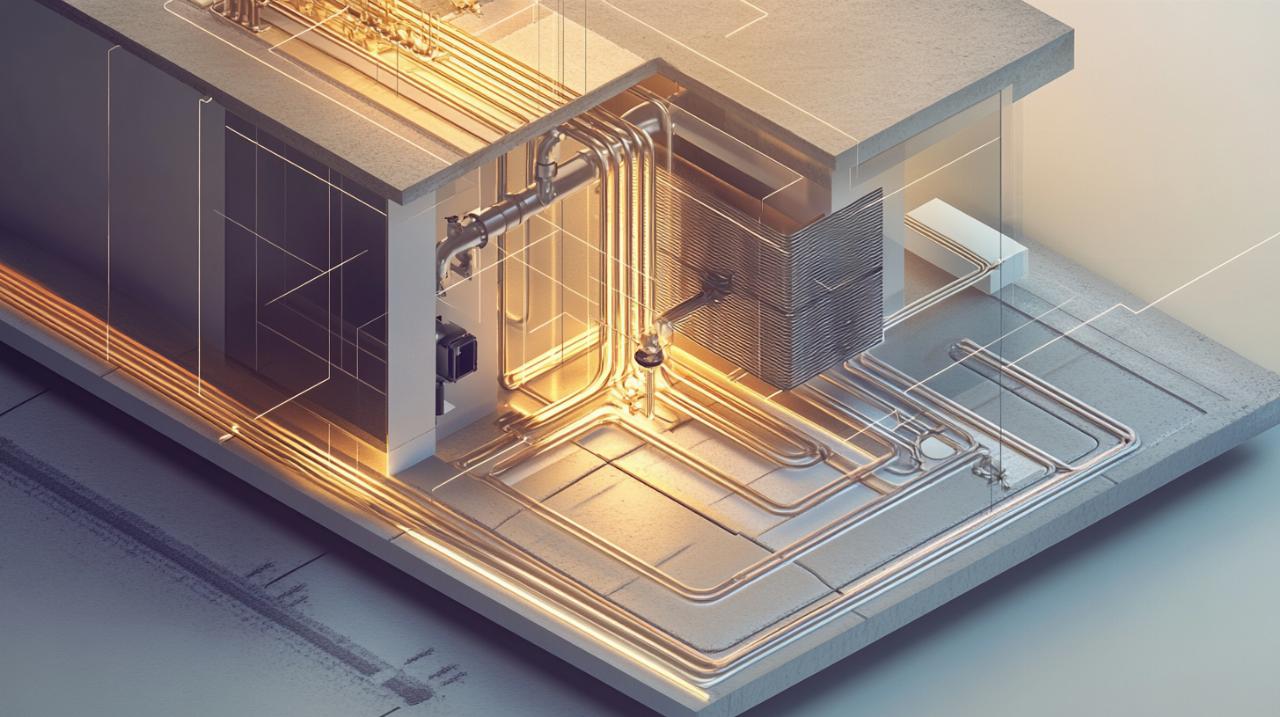

Le stockage et l'intermittence des énergies renouvelables

La production d'énergie renouvelable varie selon les conditions climatiques. L'énergie solaire dépend du niveau d'ensoleillement tandis que l'éolien nécessite des conditions de vent favorables. Cette variabilité pose la question du stockage énergétique. Les technologies actuelles ne permettent pas encore une conservation optimale de l'électricité produite. Par exemple, une installation photovoltaïque ne couvre pas tous les besoins énergétiques d'un foyer, notamment durant les périodes peu ensoleillées.

Les coûts d'installation et la rentabilité

L'investissement initial dans les énergies renouvelables représente une somme conséquente. L'installation de panneaux solaires ou d'une pompe à chaleur nécessite un budget significatif. Les aides financières comme MaPrimeRénov' ou l'éco-prêt à taux zéro permettent d'alléger ces dépenses. La rentabilité s'obtient sur le long terme : une fois l'installation amortie, l'énergie produite devient gratuite. Les projets citoyens constituent une alternative intéressante, avec près de 300 initiatives en France qui facilitent l'accès aux énergies propres grâce à des financements collectifs.

L'impact social des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables transforment profondément notre société. La transition écologique vers ces sources d'énergie propres génère des changements significatifs dans notre organisation sociale et territoriale. Les projets citoyens se multiplient, avec près de 300 initiatives déjà actives en France, illustrant une mobilisation collective autour de la décarbonation.

Les énergies renouvelables transforment profondément notre société. La transition écologique vers ces sources d'énergie propres génère des changements significatifs dans notre organisation sociale et territoriale. Les projets citoyens se multiplient, avec près de 300 initiatives déjà actives en France, illustrant une mobilisation collective autour de la décarbonation.

La création d'emplois dans le secteur des énergies vertes

Le développement des énergies renouvelables stimule le marché du travail. La filière photovoltaïque, éolienne, biomasse et géothermie nécessite des compétences variées. Les installations, la maintenance et la gestion des infrastructures demandent une main-d'œuvre qualifiée. L'exemple du parc photovoltaïque citoyen de Saint-Benoît-la-Forêt, d'une puissance de 2,8 MWc, montre la capacité des projets d'énergie verte à générer des emplois locaux directs et indirects.

L'autonomie énergétique des territoires

Les énergies renouvelables favorisent l'indépendance énergétique des zones rurales et urbaines. L'éolien s'adapte particulièrement aux territoires reculés, tandis que le solaire se déploie massivement sur l'ensemble du pays. La France ambitionne d'atteindre 1000 nouveaux projets citoyens d'ici 2028, renforçant ainsi le maillage entre collectivités et habitants. Cette dynamique permet aux territoires de réduire leur dépendance aux énergies fossiles, dont les réserves s'épuisent, avec une estimation de 50 ans pour le pétrole au rythme actuel de consommation.

La participation citoyenne aux projets d'énergies renouvelables

La participation active des citoyens dans les projets d'énergies renouvelables marque un changement profond dans notre approche de la transition écologique. Cette mobilisation représente une force majeure pour atteindre les objectifs de décarbonation et renforcer l'efficacité énergétique à l'échelle territoriale. La France compte actuellement environ 300 projets citoyens d'énergie renouvelable, avec l'ambition d'atteindre 1000 nouveaux projets d'ici 2028.

Les initiatives locales de financement participatif

Le financement participatif permet aux habitants de s'investir directement dans la transition énergétique de leur territoire. À titre d'exemple, le parc photovoltaïque citoyen de Saint-Benoît-la-Forêt, d'une puissance de 2,8 MWc, illustre la réussite de cette approche. Les actionnaires bénéficient de dividendes, tandis que le territoire profite d'une production d'énergie propre. Des plateformes comme Coophub facilitent la participation des citoyens à ces projets, créant ainsi un lien direct entre les habitants et la production d'énergie renouvelable.

Les coopératives énergétiques territoriales

Les coopératives énergétiques territoriales constituent un modèle innovant de gestion locale de l'énergie. Énergie Partagée accompagne ces structures en développant un cadre juridique adapté et en organisant des rencontres et ateliers pour former le public. Ces projets générent des bénéfices multiples : formation des acteurs locaux, renforcement du lien social, et création d'un maillage solide entre collectivités et citoyens. Cette approche territoriale assure une maîtrise locale des projets énergétiques et favorise l'acceptation sociale des installations d'énergies renouvelables.

Les aides financières pour la transition énergétique

La transition énergétique représente un enjeu majeur pour réduire notre impact environnemental. Pour accompagner les citoyens dans cette démarche, de nombreuses aides financières sont proposées aux niveaux national et local. Ces dispositifs facilitent l'adoption des énergies renouvelables et la rénovation énergétique des habitations.

Les dispositifs nationaux pour l'installation d'énergies renouvelables

L'État français propose plusieurs mécanismes d'aide pour soutenir l'installation d'équipements d'énergies renouvelables. MaPrimeRénov' constitue le principal dispositif, permettant de financer l'installation de systèmes de chauffage écologiques. La Prime Énergie, le Coup de Pouce Chauffage et Isolation, ainsi que l'éco-prêt à taux zéro complètent ce panel d'aides. Une TVA réduite s'applique également aux travaux réalisés par des entreprises certifiées RGE. Ces mesures visent à rendre accessible l'installation de panneaux solaires, pompes à chaleur ou systèmes de chauffage biomasse.

Les subventions régionales et départementales accessibles

Les collectivités territoriales proposent leurs propres programmes de soutien financier. L'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) coordonne différentes aides locales pour la rénovation énergétique. Les régions et départements mettent en place des subventions spécifiques adaptées aux caractéristiques de leur territoire. La combinaison des aides nationales et locales permet souvent de réduire significativement le coût des installations. Un système de simulation gratuit existe pour calculer rapidement le montant total des aides disponibles selon votre situation et votre projet.